健檢發現腎臟腫瘤怎麼辦?

每年健檢,許多民眾在腹部超音波檢查後發現「腎臟有陰影」、「疑似囊腫」、「腎臟腫瘤需追蹤」等結果,常常讓人驚慌失措,不知道是否罹癌,也不確定該怎麼辦。這篇文章帶你從專業角度了解什麼是腎臟腫瘤、常見類型、哪些需要處理,以及後續該如何進一步檢查與治療。

楊宇祥醫師

8/5/20251 min read

常見健檢報告:腎囊腫,腎臟腫瘤是什麼?

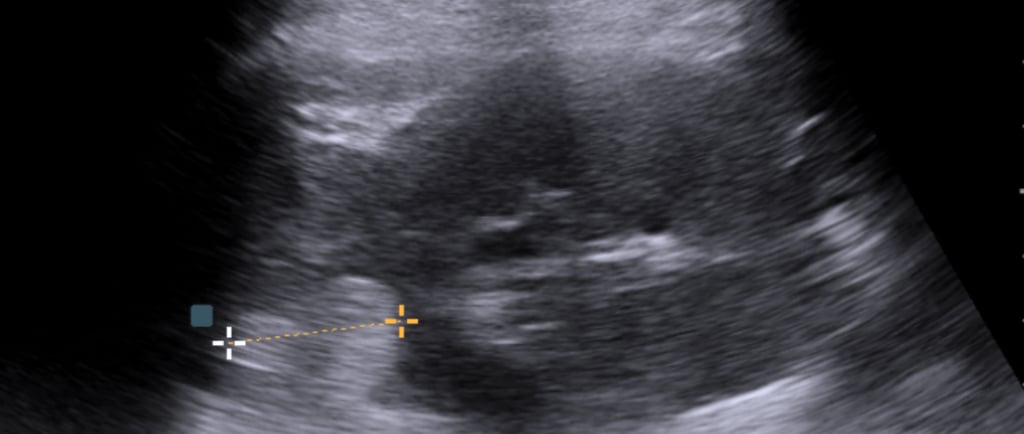

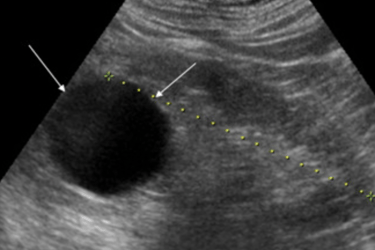

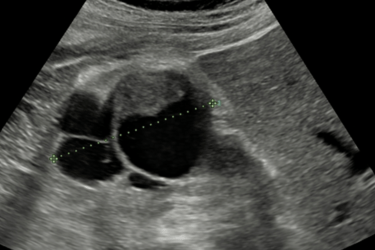

腎囊腫(Renal cysts)

腎囊腫或者腎水泡是最常見的腎臟腫瘤之一,尤其在50歲以上族群更為普遍,大多屬於良性,並不需要治療。

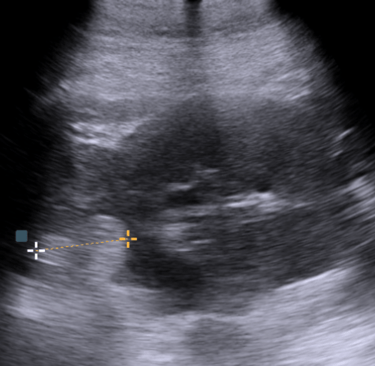

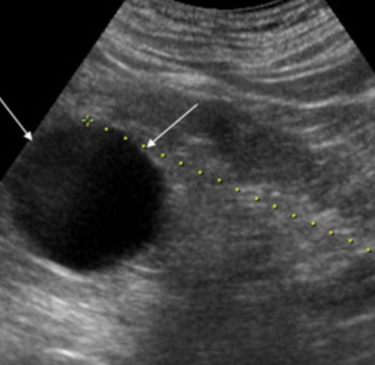

但若影像顯示囊腫邊緣不規則、分隔多、內部有鈣化或實質部分,就可能是「複雜性囊腫」,需進一步做電腦斷層或核磁共振檢查排除惡性可能。

腎囊腫

複雜性腎囊腫

應該做哪些進一步檢查?

如果健檢發現腎臟有疑似腫瘤,醫師通常會安排下列檢查:

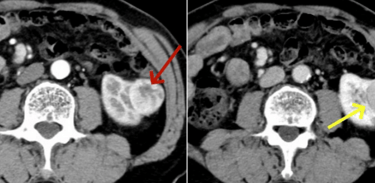

電腦斷層掃描(CT):

可清楚辨別腫瘤位置、大小、是否含有脂肪或鈣化。

幫助判斷是否為良性或惡性。

磁振造影(MRI):

若對比劑過敏或腎功能不好時,可替代CT使用。

對某些複雜性囊腫與腎靜脈侵犯的評估更為清楚。

血液與尿液檢查:

評估腎功能。

檢查是否有血尿、貧血或腫瘤相關異常。

如果確定是腎癌,下一步怎麼辦?

如果診斷為腎細胞癌(RCC),不必過度驚慌,現代治療已非常進步:

早期腎癌(第一、二期):

可考慮手術切除,包含部分腎切除(保留腎功能)或全腎切除。

手術方式有傳統開刀、腹腔鏡、達文西機器手臂輔助等。

晚期腎癌或轉移性腎癌:

單一標靶治療(健保給付)

癌細胞之所以難纏,是因為它們會透過特定的生物因子(如訊號傳導分子)來促進自己的生長、分裂與血管新生,而這些因子在正常細胞中則使用得比較少。標靶治療的概念,就是「針對癌細胞特有的弱點下手」,透過藥物來阻斷這些關鍵路徑,達到抑制腫瘤或使癌細胞凋亡的效果。與傳統化學治療不同,標靶治療較能選擇性地攻擊癌細胞,對正常細胞的傷害也相對較少,因此副作用通常較輕微,也較能長期使用。目前與大多有健保給付:

血管內皮生長因子(VEGF)通路抑制

腎臟癌細胞會釋放 VEGF,促使腫瘤周圍生成新的血管來供應養分。針對這個機制的標靶藥物可以抑制 VEGF 的作用,減少腫瘤血流,使癌細胞「餓死」。代表藥物如:紓癌特、福退癌、蕾莎瓦、癌必定 等。

免疫+標靶治療

免疫與標靶治療就像「雙武器聯手」,一起打擊癌細胞:

標靶藥物:阻斷癌細胞生長所需的養分與血管生成(像 VEGF、mTOR),讓腫瘤「缺糧死掉」。

免疫藥物:喚醒身體的 T 細胞,讓免疫系統重新辨認並攻擊癌細胞。

聯合使用能讓免疫系統更有效發揮,治療效果優於單用標靶,反應率更高、存活期更長。

💊 常見的免疫+標靶治療組合

目前被國際臨床試驗與治療指引推薦的搭配有:

1. 樂伐替尼 + 可瑞達

(Lenvatinib + Pembrolizumab)

抑制腫瘤血管與增殖,活化免疫細胞攻擊癌細胞

2. 艾沙替尼 + 可瑞達

(Axitinib + Pembrolizumab)

阻斷血管新生 + 免疫活化的強力組合

3. 卡博替尼 + 歐狄沃

(Cabozantinib + Nivolumab)

多靶點標靶藥 + 免疫藥,適用多種腫瘤類型

4. 雙免疫治療(免疫+免疫)歐狄沃 + 億伏佑

(Nivolumab + Ipilimumab)

雙重解除免疫剎車,加強 T 細胞攻擊力,特別適合 IMDC 中高風險患者

🧠 小提醒:

目前多為自費用藥,尚無健保給付

適用與否需醫師根據:病情風險分類、年齡、病程進展、副作用耐受性來綜合判斷

小結

腎臟腫瘤並非等於癌症,但若影像發現異常,提早評估與處理是最重要的。

定期健檢與影像追蹤是早期發現腎臟癌的關鍵,而即便不幸罹癌,現代醫療也有許多安全有效的治療選項,讓病人能夠早期治療、安心生活。

如您或家人在健檢中發現腎臟腫瘤,別慌張也不要拖延,可諮詢泌尿科專科醫師做進一步評估與安排,才能做出正確決策,保護您的健康。

腎臟腫瘤

腎臟腫瘤分為哪幾種?

腎臟腫瘤可分為良性與惡性:

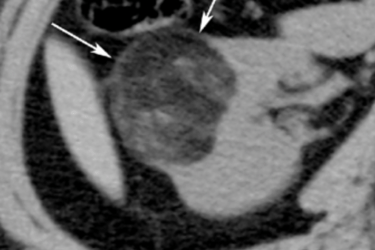

良性腫瘤

腎血管平滑肌脂肪瘤(Angiomyolipoma):常見於女性,可以定期追蹤,若超過4公分或有出血風險需考慮治療。

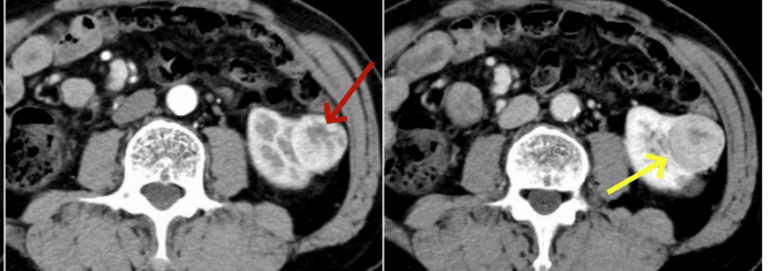

惡性腫瘤

腎細胞癌(Renal Cell Carcinoma, RCC):成人最常見的腎癌,早期常無症狀,透過健檢或影像檢查才會被發現。

其他腎癌種類:如腎盂癌、腎透明細胞癌等。

腎臟細胞癌

腎血管平滑肌脂肪瘤